台風19号が直撃する中書いておりますが皆様ご無事でしょうか?

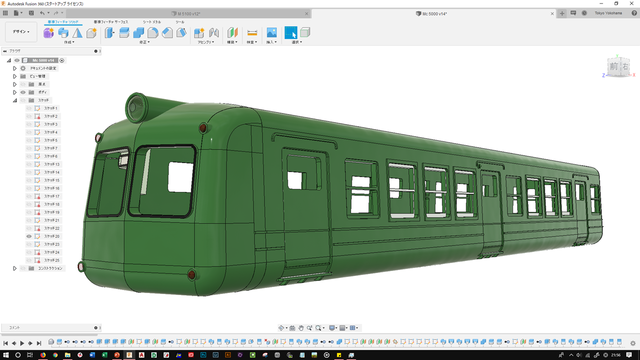

停電の恐怖に怯えつつ新たに東急初代5000系のモデリングを進めておりました。

今回はいつものように先頭車から作るのではなく、中間M車デハ5100から進めます。

しかもアルミサッシ化、雨樋撤去・水切新設の最晩年更新仕様で作成します。

なぜかって?

それはもちろん、

この車両のお供に無くてはならないからですね。

そうです、湯たんぽにまぎれたアオガエルことデハ5117を組み込んでお楽しみいただけるよう、最優先で中間M車から製作に取り掛かるわけです。

しかも、現在発売中の5200系晩年タイプは81年以降の再更新後の姿ですので、デハ5117もその時代背景に合わせるよう最晩年の姿でモデリングしております。

実車とはまるで製作順序が逆なわけですが致し方ありません。

さっそくモデリングといきたいのですが、鉄ピク5000系特集を覗いてみると……

裾のR寸法が書いてないんですね……

というわけでRMライブラリの5000系特集を探そうとしましたが置いてなく……

……最終手段で国会図書館を使いました。

おかげさまで車体に関しては詳細な寸法が得られたので満足満足!

出来れば図面も載せたいところですが、著作物ですのでさすがに掲載はいたしません。

どうしても1から設計したい方は、RMライブラリの特集を手に入れてみてください。

ただ、在庫状況が不明ですので、都内であればいっそ国会図書館に行った方が確実かもしれません。

ちなみに渋谷ハチ公前の実車にもお会いしてきました。

実車があるというのは何よりも心強いものです。

ぶった切られてますけど……

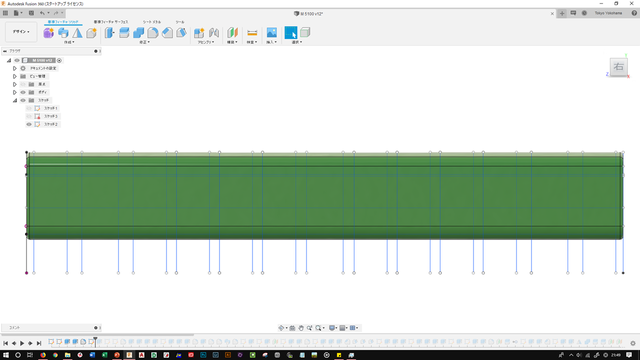

さっそくCADソフトのスケッチ面に描いていきます。

ポイントは屋根肩のR300と裾のR400ですね。

腰板より上の傾斜角が2.5°だということは結構記載があるのですが、ボディのRはRMライブラリの特集付随の図面がなければわかりませんでした。

側面はいつも通り図面寸法を1/150でトレースし、格子を描くように描いていきます。

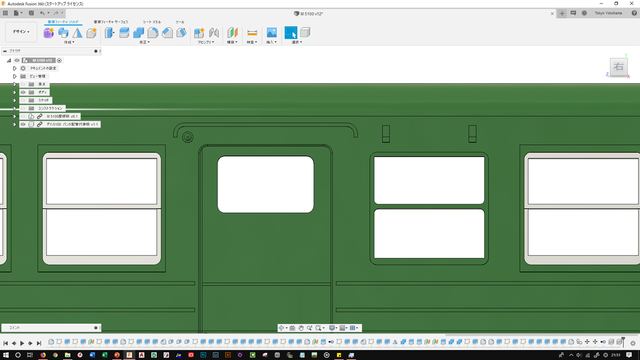

窓とドア部分をくりぬきます。

やはりこの裾のRがモノコック構造らしくてカッコいいですよね。

5000系がアオガエルのように見えるのに最もよく貢献しているポイントでしょう。

ボディのディテールを作り込んでいきます。

デハ5117の晩年は屋根上の雨樋が撤去され、代わりに扉上部に水切が新設されています。

側扉窓小窓化やアルミサッシ化と並んで外観上目立つ変化点ですので、いい塩梅で再現できるよう気を付けたい部分でした。

種別標差しもモールド。

戸袋窓は原型、客窓はアルミサッシ化しており、戸袋窓中段の桟は隅にRがついた形状となるのがポイントです。

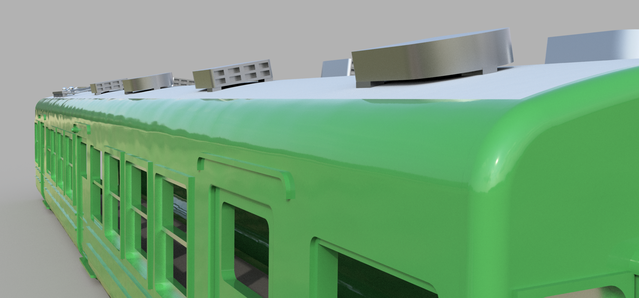

屋根上は非常に難しく、何が難しいって中間車の屋根上をクローズアップした写真なんてそうそう存在しないんですよね。

パンタ周辺の配管は5200系デハ5210の設計とそう変わらないだろうとタカをくくっていたら、これが結構違うのです。それもそのはず、そもそも5000系および5200系は台車中心線上にパンタ中心が来るらしいのですが、この両車では車体長が0.5m違っている反面、台車間距離は同じ12000mmなので、それに伴って妻板からパンタまでの寸法が違ってしまうんですね。

というわけで、ネットや手持ち雑誌を漁り、何とかそれらしくまとめてみました。

……まあいいんじゃないでしょうか💦

ベンチレーターも詳細図面は無いので写真とにらめっこしてそれらしくつくります。

通風孔部分は格子が入っているようなので一応その様子も再現。

といっても格子幅は0.1mmちょっとなので、本当にモールド程度のものですが。

……実はベンチレーターの前後の向きがそれぞれ逆になってしまっています。(1つ上の画像は正解)

このベンチレーターが載ると5000系らしさがグッと出ますね!

いいんじゃないでしょうか?

そういえば妻面角の手すりを植えてあげないといけませんね。

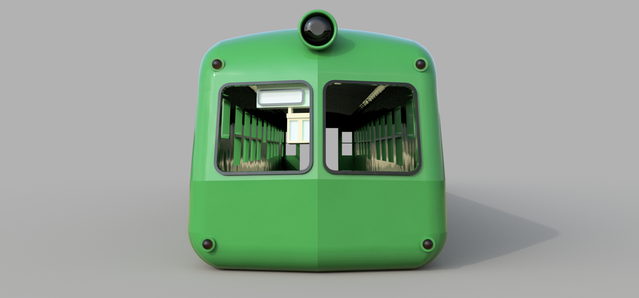

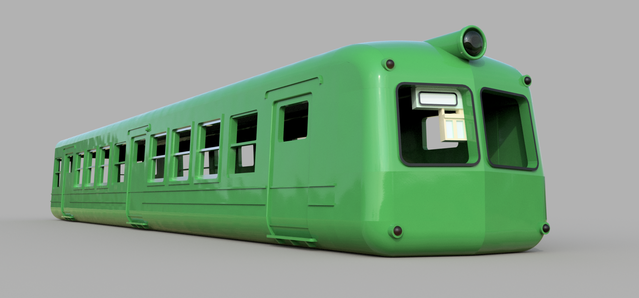

調子に乗って先頭車にも手を付けてしまいました。

まだまだ発売予定が迫っている仕掛け品が沢山あるというのに……

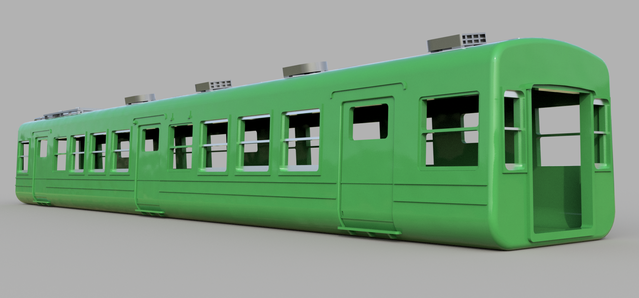

先頭車の再現は、何と言ってもアオガエルの渾名に相応しいし下膨れのスタイルを如何に上手く再現できるかにかかっています。

湘南型の2枚窓は両端に向かって1.3°というわずかな傾斜が付いており、Hゴムの隅Rもコンマ1mmの違いが大きな違和感に繋がるので要注意です。

このあたりは詳細図面が無ければさらに設計が大変だったことでしょう。

詳細図面をよく見てみると、実は前面の裾Rは側面と違いR300で出来ているうことが判明しました。

確かに写真を見てみると、前面裾と側面裾ではRの開始点が異なっていることがわかります。

このあたりはロフト機能の活用なくして設計は不可能でしたね。

5200系の設計時に作った行先表示器&運番表示器を加えて。

うん、この顔です!

名車中の名車だけにファン各々で思うところはあるかもしれませんが、おおむねご満足いただける造形にはなっているかと思います。

そう思いたいです。

しかし、レンダリングした時に、"これだ!"と思えるレンダリング結果が出てくると自然とニヤけてしまいますね(笑)

早いところ乗務員室扉やら手すりやら付け加えたいところですが先に仕掛け品を終わらせないと……

さて、とりあえず本日はこのあたりで御仕舞いといたします。

早いところ先頭車の作り込みに入りたいですね!

コメント

コメント一覧 (2)

そのように言っていただけるとモチベーションが上がるというものです。

3Dプリント品は大量生産には向きませんが、細かい形態差の作り分けには非常に適しております。

ディテールの精細度や部品精度等の品質も向上しており、細分化された鉄道模型業界の新たな潮流として一定のポジションを築きつつあります。

弊社は3Dプリント模型のトップランナーを目指して努力してまいる所存ですので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。